不妊症の原因

現代の日本では不妊に悩んでいる夫婦は4.4組に1人と言われています。

不妊症の定義は「妊娠を望む健康な男女が避妊をせずに性交しても1年以上妊娠しない状態」、および「妊娠を希望し医学的治療を必要とする場合」です。

不妊症の原因は様々で、身体的な理由はもちろん社会的な理由も大きな原因だと思います。

社会的な原因としては物価高、増税などによる生活に対する不安の増大、女性の社会進出による晩婚化、晩産化、子供を産み育てにくい労働環境に対する整備が進まないなどの理由が関係していると言われています。

身体的な理由はのちに詳しく述べますが、男性側、女性側、男女ともに原因がある場合があります。

年齢とともに不妊症は増加し、それに伴い不妊治療を行う夫婦も増加します。

不妊治療にも色々と種類はあり、不妊症を治療するクリニックでは不妊の原因によってどの治療が適切かを判断し、年齢等を含め患者さんの状況を考慮して治療を決定しています。

ARTと呼ばれる生殖補助医療技術は体内での受精が困難な患者さんに用いられるもので、卵子と精子を体外に取り出し、体外で受精させる方法です。不妊治療のなかでも一般的な方法で妊娠できない状況である、または、妊娠しなかった場合に用いられます。

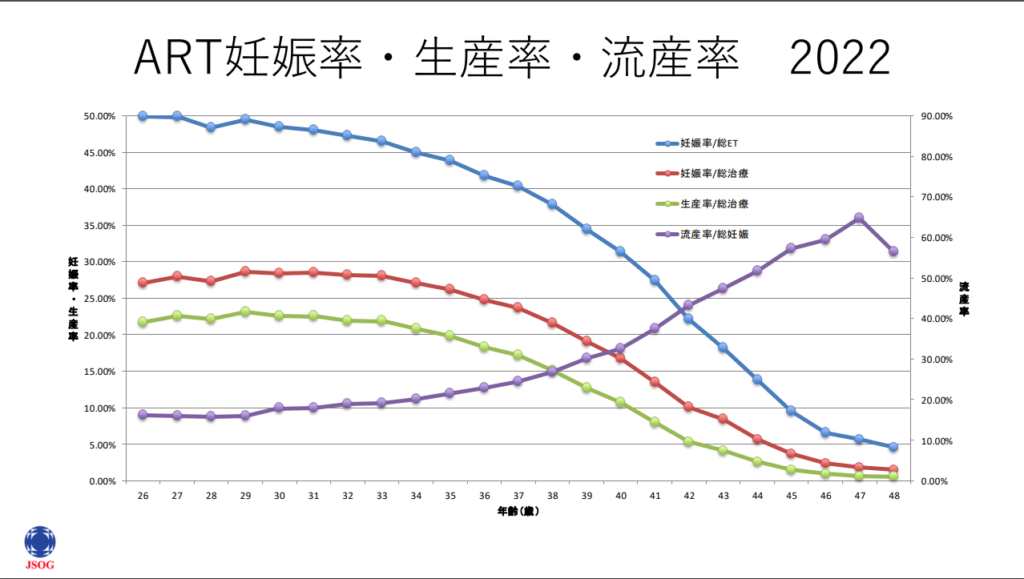

※日本産科婦人科学会 2022年ARTデータブックより引用

不妊治療を行っても年齢とともに妊娠率、生産率(生児を出産する割合)は低下し、逆に流産率は上昇します。

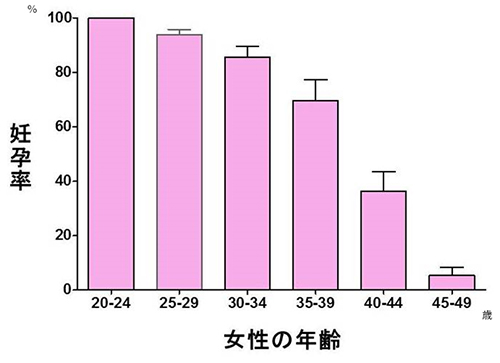

また、一般的に女性が50歳までの間に妊娠する確率の推移は以下です。

※Henry, L. (1961). Some data on natural fertility. Eugenics Quarterly, 8(2), 81-91

閉経年齢にもよりますが、上のグラフを見ると40歳以降から妊娠率は大幅に低下しますが、必ずしも40歳を超えると妊娠できないというわけではないことが分かります。

年齢による影響は女性の場合は子宮や卵巣の病気の増加、卵子の質の低下、卵子の老化による染色体異常のリスクの増加などがあり、男性の場合は精子の質や精巣機能の低下、性欲の低下などが挙げられます。

これまでの話で子どもを授かりたい場合、少なくとも年齢は意識する必要があるということが分かります。ただし、ここでポイントなのは実年齢と子宮や卵巣の年齢は必ずしも比例しない場合があり、実年齢が若くても子宮や卵巣の老化が進む場合があると言うことです。逆に実年齢が40歳以上でも子宮や卵巣の機能を妊娠可能なレベルに保てる場合もあります。

では具体的に不妊の原因について考えてみましょう。

<女性側の原因>

・排卵因子(排卵障害→卵子がうまく成長しない、卵巣から排出されない):月経不順、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)、早発卵巣不全、抗うつ剤などの薬剤の影響、甲状腺や下垂体の病気、喫煙、ストレス、過度なダイエットや運動など

・卵管因子(卵管の閉塞・狭窄・癒着→排卵しても卵子が子宮まで辿り着かない):子宮内膜症、虫垂炎による腹膜炎、骨盤の手術、クラミジアなどの性感染、卵管留水腫、腸の炎症性疾患、卵管妊娠など

・子宮因子(子宮に受精卵が着床しにくい):子宮筋腫、子宮内膜ポリープ、子宮腺筋症、子宮奇形、慢性子宮内膜炎、アッシャーマン症候群など子宮内腔の癒着、帝王切開瘢痕部症候群など

・頸管因子(精子が子宮に辿り着けない):子宮頸管の手術、子宮頸管炎、子宮頸管からの粘液分泌異常など

・免疫因子(精子が子宮に辿り着けない、卵子が発育できない):抗精子抗体、抗透明帯抗体など

<男性側の原因>

・造精機能障害(精子を造る機能が低下し、精子の数が減少したり、運動率が悪くなったり、精子の奇形が増えたりする):精索静脈瘤、精巣炎、停留精巣、精巣のがん、精巣の外傷、抗がん剤や放射線治療、先天的な染色体異常(クラインフェルター症候群など)、加齢、薬剤による影響、下垂体の病気、精巣形成不全症候群、ストレス、アルコール摂取、喫煙、肥満、糖尿病、など

・性機能障害(性行為がうまくできない):勃起障害、射精障害、加齢、喫煙、肥満や運動不足、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、慢性腎臓病、神経疾患、外傷や手術、薬剤の副作用、性欲の低下、精神的な影響による性に対する嫌悪など

・精路通過障害(精巣で作られた精子が精液中にうまく出てこない):両側精管欠損、精巣上体炎後の炎症性閉塞、鼠経ヘルニアの手術、尿道の外傷、射精管閉塞症、前立腺嚢胞、逆行性射精、パイプカットの手術後など

ざっとまとめましたが、この他にも原因不明不妊というものが増加しており、実際不妊症には複数の要因が重なっている場合もあると考えます。

女性の場合、卵管因子に関しては手術を行わなければ難しい場合があり、また両方の卵管を摘出した場合は体外受精での妊娠を選択することになります。

男性の場合も先天性の病気や後天性の外傷などによる物理的な障害は精子が通過できるようにする手術を要する場合や、精巣から直接精子を採取して顕微授精を試みるケースもあります。

しかし、そうではない不妊症の原因も多数あるとも言えます。

性感染症による不妊症については、性感染症はかからないようにすることはもちろん、かかった場合は将来的な不妊症を防ぐため、心当たりがある場合や症状がある場合は検査を行い適切に治療することが必要です。

また、女性の場合は月経不順や子宮筋腫、内膜症を放置しないことが大切です。基本的にピルでは根本治療はできないため、将来のことを考慮してできるだけ早期に自分の体調に目を向け、健康的な生活習慣を心がけること、時には漢方や温熱療法の力を借りることも必要です。

男性においても糖尿病や高血圧などの生活習慣病に関する不妊症と考えられる場合は同様に生活習慣の見直しが必要です。

近年では西洋医学では治療効果が上がりにくい不妊症に対しては漢方や栄養指導が効果をあげるケースが増えてきています。

男女問わず、栄養のある食事・程度な運動・十分な睡眠を心がけ、健康的な生活を行うことは不妊症の改善にもつながると考えられます。そうすることで加齢による影響を少なくすることが出来たり、疾患を予防できることにもつながります。

いきなり不妊治療はちょっと不安だからまずは相談してみたい・・。自分の症状に合った漢方を試してみたい。どんな栄養を取ればいいの?妊娠には温活が良いと聞いたけどどうすればいい?など、どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。

ヴィオラクリニック 院長